婦人科

GYNECOLOGY

婦人科について

天神総合クリニックは、婦人科の専門女性医師のもと、天神のかかりつけとして信頼できる医療をみなさまに提供いたします。

月経痛、おりもの異常、不正出血、更年期症状など女性特有のお悩みを産婦人科専門医にご相談いただけます。

患者さま一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた最適な診療を心がけ、安心してご相談いただける環境を整えております。

更年期外来

更年期とは

「更年期」とは、一般的に閉経をはさんだ前後約5年間ずつ、計10年間を指します。

日本人女性の平均的な閉経年齢は50.5歳とされており、概ね45歳から55歳頃が更年期に該当すると考えられます。

では、閉経とはいつを指すのでしょうか?

それは最後の月経から1年間、生理が来なかった場合に、その最後の生理を“閉経”と定義します。

そのため、正確な閉経のタイミングは後になってから初めて判断できるという特徴があります。

また、閉経の時期には個人差があります。

中には40歳を過ぎたあたりから更年期の症状が現れる方もいれば、子宮筋腫などの影響で閉経が遅くなる傾向がみられる方もいます。

更年期障害とは?

更年期障害とは、特定の病気が見つからないにもかかわらず、更年期の時期に現れるさまざまな症状によって、日常生活に支障が出る状態を指します。

更年期の症状は人によって大きく異なり、まったく不調を感じずに閉経を迎える方もいれば、強い不調に悩まされて寝込んでしまうほど重い症状が出る方もいます。

更年期障害の原因について

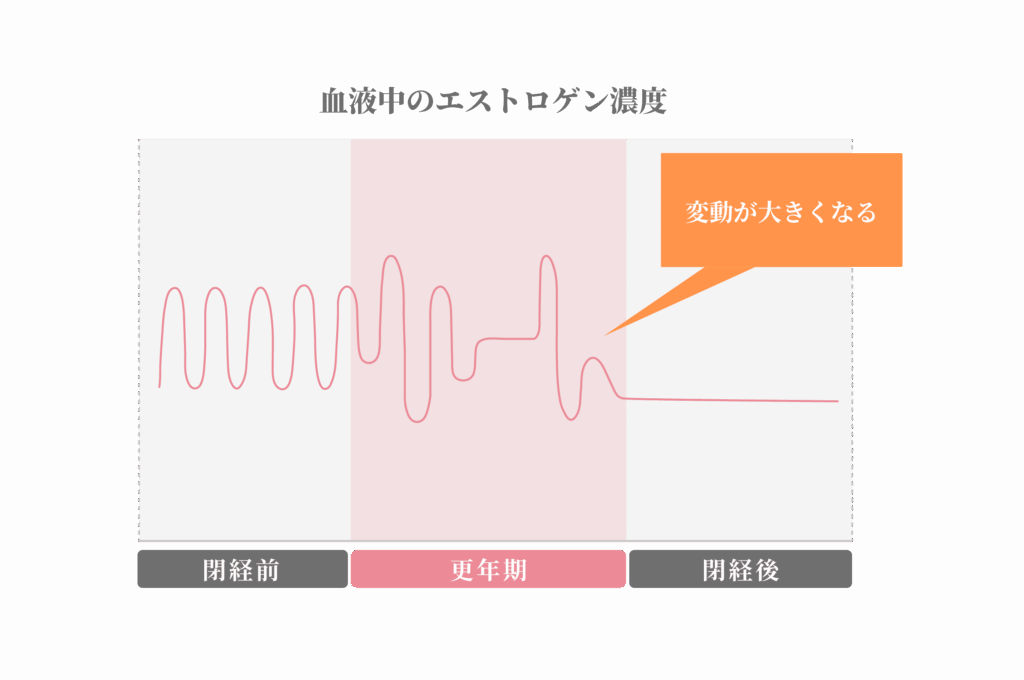

更年期障害の主な原因は、加齢にともなう卵巣機能の低下によって、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が大きく変動することにあります。

閉経に向けてエストロゲンの分泌量は徐々に減少していきますが、その過程では一時的に急激な増減が起こることもあり、このホルモンの変動の大きさが更年期障害の発症に関与していると考えられています。

また、更年期障害はホルモンの変化だけでなく、以下のような複数の要因が重なって起こるとされています。

-

◯加齢による体力や免疫力の低下といった「身体的要因」

-

◯ストレス耐性や気質、生育環境などの「心理的要因」

-

◯家庭環境や職場の人間関係、経済的な不安などの「社会的要因」

こうしたさまざまな要素が複雑に関係し合うことで、日常生活に支障をきたすレベルの更年期症状としてあらわれるのです。

更年期障害の診断【チェックリスト】

更年期症状チェックリスト

- 胸がどきどきする

- 胸がしめつけられる

- 顔や上半身がほてる(熱くなる)

- 汗をかきやすい

- 腰や手足が冷える

- 手足(指)がしびれる

- 手足の節々(関節)の痛みがある

- 背中や腰が痛む

- 肩や首がこる

- 頭が重かったり、頭痛がよくする

- めまいがある

- 無気力で、疲れやすい

- 眼が疲れる

- ものごとが覚えにくかったり、物忘れが多い

- 興奮しやすく、イライラすることが多い

- ささいなことが気になる

- くよくよし、ゆううつなことが多い

- いつも不安感がある

- 最近音に敏感である

- 夜なかなか寝付かれない

- 夜眠っても目をさましやすい

更年期障害は、明らかな身体疾患が原因ではないため、確定的な診断基準が存在しません。

そのため診断では、問診が非常に重要な役割を果たします。

更年期障害の特徴として、ひとつの症状だけでなく、複数の症状が重なり合って日常生活に支障をきたしているケースが多く見られます。

また、心理的・社会的ストレス(家庭環境・職場の人間関係など)が症状を引き起こす要因になっていることもあるため、心身両面の背景を含めた丁寧な問診が欠かせません。

当院では、受診の際に患者さまの感じている「つらさ」や「困っていること」を、できる限り丁寧にお伺いすることを大切にしています。

閉経が近づくにつれ、それまで規則的だった生理が突然こなくなったり、生理周期が短くなったりするなど、更年期に特有の生理不順がよく見られます。

このような変化も、更年期障害を見極めるうえでの重要なサインです。

診断の参考として、エストロゲン(女性ホルモン)の血中濃度を測定することもありますが、数値が正常範囲内でも症状が強く出ることもあるため、あくまでも問診との総合的な判断が重要となります。

また、似たような症状を呈する他の病気が隠れていないかを確認することも、非常に大切です。

実際に、更年期症状で婦人科を受診された患者さまの中には、以下のような病気が見つかるケースもあります:

-

◯子宮筋腫、卵巣や子宮の腫瘍などの婦人科疾患

-

◯甲状腺の病気(甲状腺機能低下症・亢進症)

-

◯うつ病や不安障害などの精神疾患

-

◯不整脈や慢性関節リウマチなどの内科・整形外科領域の疾患

そのため、必要に応じて内科・心療内科・整形外科など、他科の受診をご案内することもあります。あらかじめご了承ください。

更年期障害の治療法について

更年期障害の治療は、薬を使った治療(薬物療法)と、薬を使用しない治療に大きく分けられます。

中でも、更年期障害の治療では、薬を使わないアプローチの重要性が特に高いという特徴があります。

薬を使わない治療法

更年期障害は、閉経に伴う卵巣機能の低下に加えて、心理的・社会的な要因が症状に深く関わっていることが多くあります。

そのため、こうした背景に対しては、カウンセリングや認知行動療法などの心理的サポートが有効です。

特に更年期によく見られる「ほてり」や「発汗」などの血管運動神経症状(ホットフラッシュなど)にも、認知行動療法が効果を示すことがわかっています。

また、生活指導や食事指導などのライフスタイル改善も、治療の重要な一環です。

特に肥満傾向がある方に対しては、バランスの取れた食事指導や運動習慣の見直しを通じて症状の緩和が期待できます。

さらに、こうした生活改善は更年期以降にリスクが高まる生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病など)や骨粗しょう症の予防にもつながります。

薬物療法:ホルモン補充療法(HRT)

更年期障害に対する薬物療法は、大きく分けて「ホルモン補充療法(HRT)」と、現れている症状に対応する「対症療法」に分類されます。

中でもHRTは、更年期に伴い減少するエストロゲン(女性ホルモン)を補うことで、つらい症状を緩和する治療法です。

特に、「ほてり」「のぼせ」「発汗」「ホットフラッシュ」など、血管運動神経症状と呼ばれる更年期特有の不調に対して、高い効果が期待できます。

さらに、ホルモンバランスが整うことで自律神経の乱れも安定し、漠然とした不調(不定愁訴)にも改善が見られるケースが多くあります。

エストロゲンにはコレステロールの代謝を調整する作用もあるため、HRTにより脂質異常症の改善につながる可能性もあります。

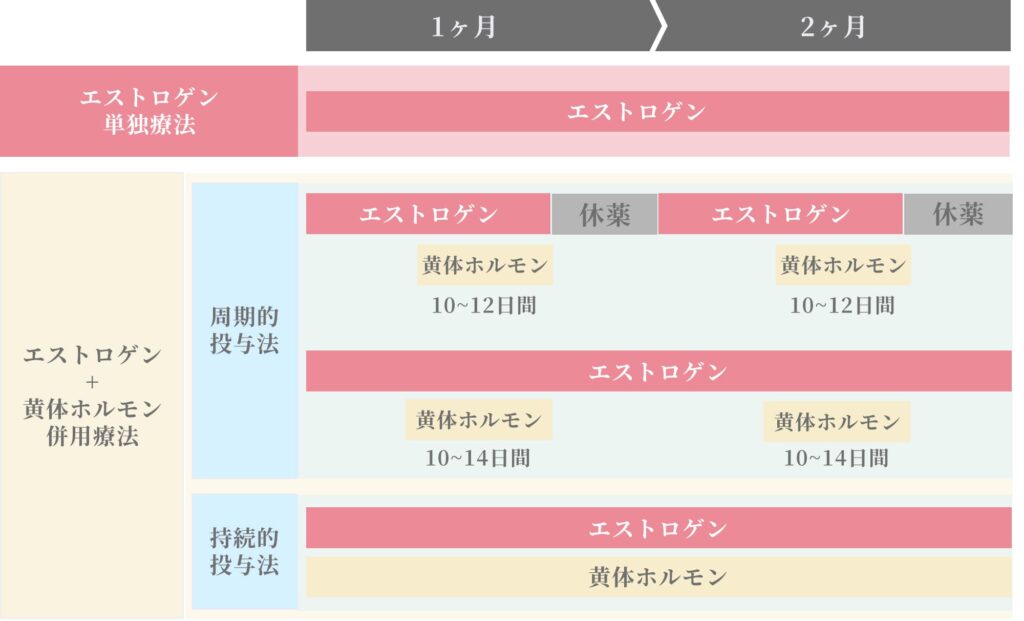

HRTでは、患者さまの身体の状態に応じてエストロゲン単独投与またはエストロゲン+プロゲステロン(黄体ホルモン)の併用投与を行います。

◯子宮を摘出された方

エストロゲンのみの投与が行われます。

◯子宮がある方

エストロゲンのみの使用で子宮内膜が過剰に増殖しないよう、プロゲステロンの併用が必要です。これは、子宮体がんのリスクを防ぐためです。

外来診療では、それぞれの薬の特徴やメリット・デメリットについて医師から丁寧にご説明し、患者さまご自身が納得のいく治療法を選択できるようサポートいたします。

使用する製剤には以下のようなタイプがあります

◯エストロゲン製剤

内服薬、貼付薬(パッチ)、塗布薬(ジェル)など

◯プロゲステロン製剤

合成型と天然型の経口薬

– 天然型は、もともと女性の卵巣で産生されるホルモンと同一の構造を持ち、副作用のリスクが比較的少ないとされ、2021年から国内でも保険適用となっています

◯両ホルモン配合型(エストロゲンとプロゲステロン)の飲み薬やパッチタイプもあります。

外来診療では、それぞれの薬の特徴やメリット・デメリットについて医師から丁寧にご説明し、患者さまご自身が納得のいく治療法を選択できるようサポートいたします。

◆ ホルモン補充療法(HRT)の注意点とリスク

HRTを行うにあたり、以下のようなケースでは実施ができない、または慎重な判断が必要になります。

◯HRTが禁忌となるケース

・重度の活動性肝疾患をお持ちの方

・血栓症の既往またはリスクが高い方

・エストロゲン依存性腫瘍(乳がん・子宮体がん)に罹患したことがある方

・脳卒中の既往歴がある方

◯慎重な経過観察が必要な方

・胆石症の方

・偏頭痛がある方

・肥満傾向が強い方 など

また、HRTによる副作用で比較的多いのが不正出血です。治療初期(おおよそ5ヶ月程度)によく見られますが、多くの場合は次第に落ち着いてきます。

そのほか、乳房の張りや痛みが約10%前後の方に見られることがあります。

ホルモン補充療法では、血栓症、乳がん、子宮体がんのリスクが懸念されることがありますが、子宮体がんは、エストロゲンにプロゲステロンを併用することで発症リスクが抑制できるとされています。また、乳がんについても、HRTを5年以上継続した場合でも、死亡率は治療を受けなかった方と変わらないという報告があります。

乳がんのリスクは、アルコール、喫煙、肥満など生活習慣による影響も大きく、日本人女性の9人に1人が罹患するとされる疾患でもありますので、定期的な乳がん検診が重要です。

◆ホルモン補充療法(HRT)の効用とメリット

HRTは更年期症状の改善だけでなく、以下のような女性の健康を支える効果も期待されています。

・血中コレステロールの改善 → 動脈硬化の予防

・骨密度の維持 → 骨粗しょう症の予防

・脳の健康維持 → 認知症のリスク軽減が期待される報告もあり

リスクとメリットを丁寧にご説明しながら、医師と一緒に最適な治療方針を検討していきますので、まずはお気軽にご相談ください。

漢方療法・対症療法

更年期障害の治療では、漢方薬を中心とした体質や症状に合わせたアプローチも有効です。

漢方薬は患者さま一人ひとりの体質や症状の組み合わせに応じて処方を検討します。

以下は、更年期障害に対してよく使用される漢方薬と、それぞれの特徴です。

◯加味逍遙散(かみしょうようさん)

イライラや不安感、気分の落ち込みといった精神的な不調の改善に効果があるとされます。

また、ホットフラッシュ(ほてり)や発汗、めまいといった症状がある場合にも処方されます。

◯加味帰脾湯(かみきひとう)

不安感や抑うつ傾向、不眠などが目立つケースに有効とされる漢方薬です。

精神的な負担が大きい場合に選択されることがあります。

◯桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

手足の冷え、頭痛、肩こり、月経不順などを伴う更年期症状に用いられます。

血流や水分代謝を整える作用が期待されます。

◯当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

主に冷えやむくみ(浮腫)が強い方に処方されることが多い処方です。

体を温め、血の巡りや水分バランスを整える作用があるとされています。

更年期障害において、強い不安感や抑うつ症状、不眠などの精神的な不調が日常生活に大きく影響する場合には、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠導入剤(催眠鎮静薬)などの処方を検討することもあります。

これらの治療が必要と判断されるケースでは、より専門的な対応が可能な心療内科や精神科の受診をおすすめする場合があります。

患者さまの状態に応じて、適切な専門医療につなぐことも当院の役割のひとつです。

プラセンタ治療について

プラセンタ(Placenta)とは「胎盤」のことを指します。

胎盤は、妊娠中に胎児へ酸素や栄養を供給し、成長を支える大切な器官であり、出産後は自然に体外へ排出されます。

この胎盤を適切に加工したものが、プラセンタ治療に用いられています。

医療用に使われるプラセンタは以下のようなさまざまな症状や疾患の改善を目的として使用されています。

・更年期障害

・肝炎

・アレルギー疾患

・自己免疫疾患の改善

・疲労回復

・アンチエイジング など

メルスモン注射による更年期障害治療のプラセンタ療法は、治療を受ける45歳~59歳の女性は保険適用になります。